.jpg) Toct, toct, toct, toct

Toct, toct, toct, toct... “Cuidado com sola de madeira, rapaz”, diz um velho ao dono do par de percussões ambulantes que entra na mesma padaria onde o primeiro afoga a mulher e o amante em copos de maria-mole. O rapaz lhe dá as costas e diz logo a que veio: “Cinco pãezinhos.” O velho sorri para o desdém, traga num gole os dois últimos dedos da bebida e bate firme o copo no balcão. Sem a mesma firmeza nas pernas, vai em direção ao rapaz. Ajeita as calças e explica: “É pro bem das suas costas, rapaz. Viu? Pro bem das suas costas.” Sem retorno, o velho tira alguns miúdos do bolso, entrega-os ao caixa e, resmungando, vai para o seu caminhão. Liga-o, engata a primeira e, ao rapaz, uma última: “E pro bem da sua cabeça!” E arranca na gargalhada.

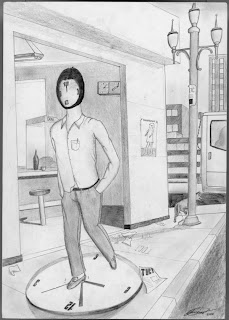

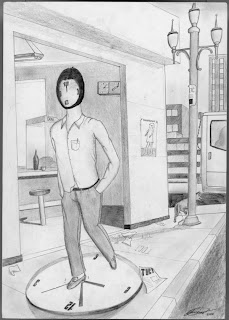

O rapaz paga o caixa, enfia o troco no bolso, põe os pães debaixo do braço e a deixa do velho caminhoneiro na cabeça. “Sujeitinho!”, exclama num daqueles pensamentos que escapam pela boca. “Como assim... pro bem da minha cabeça?” Quanto à dor nas costas... “Pode ser”, diz buscando no pulso a hora do antiinflamatório para a lombar. A dor era constante, e, no entanto, o rapaz nunca tinha apontado o dedo para os solados, culpava apenas o peso das peças dos maquinários da fábrica, onde começara ainda como aprendiz. O título de “mecânico de manutenção” nunca entraria para o seu repertório de planos quando ainda improvisava alguns trocados e repiques na bateria do seu grupo de samba. Apesar disso, já faz alguns dissídios que tira o suficiente para manter a mulher em casa, passando o café para combinar com os pães que ele leva debaixo do braço. “Aquela, sim... companheira de verdade. Aquela, sim.” Repetia a quem lhe perguntasse. “Aquela, sim!” Nem bem completava a segunda volta de chave, na fechadura do portão, e já abria a porta para recebê-lo. Sabia que era ele, pois, além do relógio e os sapatos o entregarem, assoviava e cantarolava as mesmas músicas que, inclusive, embalaram sua festa de casamento.

Durante sete, dos quase oito anos de casório, os dias úteis se repetiram com pães – quatro para ele, um para mulher – banhados em café forte; o trabalho pesado e a “que dor nas costas!”, sempre se queixava; as solas de madeira acompanhando as velhas canções; as solas de madeira, sua mulher recebendo-o na porta; as solas de madeira... “Cuidado com sola de madeira, rapaz”, lembrava-se do velho caminhoneiro. “Pior que ele tem razão. Talvez, fosse melhor trocar de sapatos... trocar, não”, corrigia-se, recordando que o mocassim foi presente da mulher. “... Vou trocar só as solas, então”, e assim entoou: “Amanhã...”, tomava emprestado um dos versos de uma das velhas canções. “Amanhã...”, sairia um pouco mais cedo do trabalho e trocaria os solados de madeira pelos de borracha. “Amanhã... Amanhããã!” (D)

E ainda que a troca das solas pareça banal, o rapaz gostava de tirar som com elas. E não se engane! Não pense, você, que dali só se pisavam sons cadenciados, previsíveis... Embora seguisse um ritmo ditado pela pressa em tomar o seu café da tarde, sabia dar andamento aos assovios, mesmo nas pausas de semáforos, por exemplo. Como se saísse de uma semi para uma colcheia, o rapaz segurava a levada em um pé só, no

tum, tum, tum pulsante do bumbo, como que aguardando um sinal verde para

tss, tá, tss, tá… retornar à levada da introdução. Nas quebras de ritmo, situações em que tentava se desviar de obstáculos paulistanos, como lixos, mendigos e vira-latas; ou quando descia da rua para a calçada, arranjava logo um repique, uma virada.

E foi na virada dos ponteiros que, após executar uma de suas melhores performances com o derradeiro par de madeiras, enfim, o rapaz chega à sapataria. “

Luthier”, ele lê na fachada. Sorri para ironia desse que era nome dado a quem conserta instrumentos musicais. Quantas vezes não levou surdo, caixa e tom-tons para que um luthier os afinasse; e quantas vezes não houve dissonância entre ele e o pai, que ao final venceria, fazendo-o trocar baquetas por chave

philips. Guardou raiva do pai até sua morte, momento oportuno para enterrá-la. Mas, ali, sentado, assistindo ao sapateiro calar seus sapatos, reviveu o episódio com o pai, sentindo um

pout-pourri de saudade e indignação...

Enquanto o rapaz curte a nostalgia em ré menor, acho que vale acrescentar mais um motivo que justifique o seu apego aos sapatos. Não, dois: o primeiro é que ele se sentia, digamos... imponente com o som produzido pelo par. É. Principalmente quando andava por alguns corredores convidativos da fábrica, em que a acústica era generosa com a pulsação de seus passos, roubando dos pacotes, fitas adesivas, caixas, a atenção de certas operárias. O segundo motivo, e não menos plausível, é que ele acreditava que as solas de madeira protegiam seus pés do calor excessivo do chão da fábrica. É isso.

... paga o sapateiro, calça os novos sapatos e parte com as velhas lembranças. As mãos no bolso e os olhos no chão davam ao ritmo de seus passos o tom da melancolia. Isso ficou claro quando, momentos antes, apertou o passo para saltar uma seqüência de pisos. Foi como se percorresse todas as peças de uma bateria usando apenas as mãos. Depois, tentou até usar os dedos, com estalos e batuques na coxa, mas, nem de longe, possuíam o mesmo virtuosismo dos pés e, tampouco, o timbre da madeira. Frustrado, passou por tabloides e folders atirados pelas calçadas, de onde subia, descia, e nada, nenhum repique, nenhuma virada. Acaba de passar a padaria, também. Hoje não quer pães. Hoje não quer preliminares.

Ao chegar em casa, nem nota, mas já passa o cadeado no portão enquanto a porta ainda permanece fechada. Provavelmente, a mulher não o ouvira chegar, já que hoje, à capela, também não quis nem assovio e nem cantoria. Abre a porta, e, mesmo num raro dia de 15/20 minutos de descompasso com os ponteiros, lá está o café, cheiroso e fiel.

Nhec... Um ruído que parece vir do quarto, irrompe o silêncio, onde reina o ponteiro do relógio de parede e o motor da geladeira. O rapaz acaba se animando com a possibilidade de subir e flagrar a mulher saindo do banho. Há quanto tempo não a tinha no banheiro. Talvez precisasse mais disso, de variar o cardápio, esquecer o café, comprar pães, sim, mas de queijo, de batata; voltar a tocar com seu antigo grupo nos finais de semana; quem sabe até pedir a conta na fábrica.

Ao pé da escada, o ruído, agora um pouco mais intenso e constante. Desconfiado, sobe um degrau (

nhec), dois, três (

nhec, nhec)... Para. O coração, não, este acelera. Sente náusea. Controla-se, engole seco. Ameaça descer (expira... inspira...), sobe. Pensa. Vai até o móvel que guarda o instrumento para momentos de improviso. Nunca o usou, guardava-o para tocar visitas indesejadas. Envolve-o na mão mais firme, usa as costas da outra mão para a testa molhada. Morde o beiço, acomoda o instrumento na

case de onde o tirou. Leva as mãos à cabeça e a esfrega, esfrega e

nhec e tapa os ouvidos e esfrega e

nhec e tapa e

nhec e pega o instrumento e aponta o passo para o

nhec e

tic, olha no pulso...

tac, em cima para o antiinflamatório.

.jpg)